※本記事にはプロモーションが含まれています。

漫画が私たちに与える影響

漫画は日本の文化を語るうえで欠かせない存在です。子どもから大人まで幅広い世代が楽しみ、日常の娯楽でありながらも、ときには人生観や価値観に影響を与えるほどの力を持っています。文字だけでは伝えきれない感情や世界観を、絵とストーリーの融合によって表現することで、私たちの心を深く揺さぶります。

さらに、漫画は国内だけでなく海外でも人気を集めています。アニメ化や映画化を通じて世界中に広まり、日本発のカルチャーとして多くの人々に愛されています。言葉が異なっても絵で感情や状況を理解できるため、国境を越えたコミュニケーションツールとしての側面もあります。

子ども時代の原体験としての漫画

多くの人が子どもの頃に漫画と出会い、初めて「物語の楽しさ」を知ったのではないでしょうか。勉強が苦手でも漫画なら夢中になって読めたという経験は珍しくありません。漫画は物語を理解する力、想像力、そして読解力を育むきっかけにもなります。

例えば、冒険漫画を読むことで「仲間を大切にする心」や「諦めずに挑戦する姿勢」を学び、スポーツ漫画からは「努力と成長の大切さ」を感じ取ることができます。単なる娯楽ではなく、教育的な役割を果たしている点も漫画の大きな特徴です。

大人になっても楽しめる理由

成長しても漫画を読み続ける人が多いのは、作品のテーマやジャンルが幅広く、自分のライフステージに合った楽しみ方ができるからです。子どもの頃は冒険や友情をテーマにした作品に夢中になり、大人になると恋愛や社会問題を描いた作品に共感するようになります。

特に現代の漫画は、現実社会の課題をテーマに取り上げることが増えてきました。働き方や人間関係、家族の問題など、誰もが直面する悩みを描いた作品は、多くの読者に「自分だけじゃない」という安心感や共感を与えます。

漫画から学べる人生の教訓

漫画の登場人物たちは、困難や試練に立ち向かいながら成長していきます。その姿は読者にとって大きな励みとなり、人生の教訓を与えてくれる存在です。失敗しても再び挑戦する勇気、仲間を信じて協力する大切さ、自分の信念を貫く強さなど、漫画は数えきれないほどの学びを提供してくれます。

また、漫画を通じて「多様な価値観」に触れることもできます。異なる文化や考え方を持つキャラクターたちが織りなす物語は、読者の視野を広げ、柔軟な考え方を育むきっかけとなるのです。

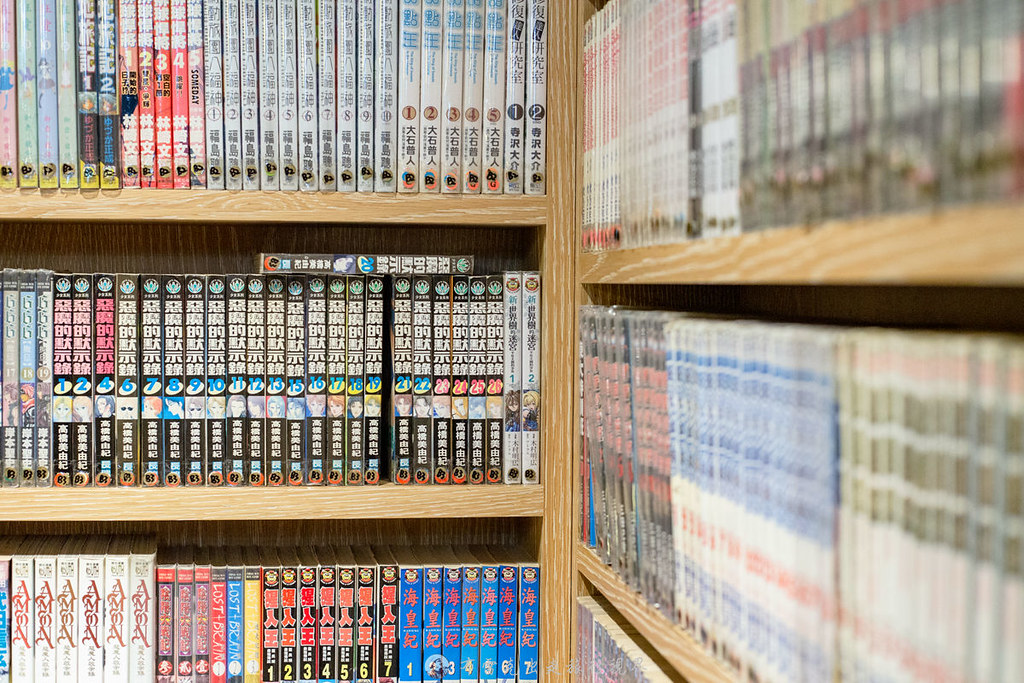

漫画市場の広がりと進化

日本の漫画市場は、国内だけでなく世界中で拡大し続けています。電子書籍やアプリの普及により、紙の単行本を買わなくてもスマホやタブレットで気軽に読める時代になりました。通勤や通学の隙間時間に漫画を楽しむ人が増え、従来以上に漫画が生活に溶け込んでいます。

さらに、サブスクリプション型の漫画アプリも登場し、定額で大量の作品を読めるようになりました。これにより、新しい作家や隠れた名作に触れる機会が増え、読者の選択肢が広がっています。

デジタル化によるメリット

デジタル漫画の最大の魅力は、いつでもどこでも読める利便性です。電車の中やカフェ、自宅のベッドの上でも手軽に作品を楽しめます。また、保存スペースを必要としないため、物理的な収納問題を解消できるのも大きな利点です。

さらに、カラー化や拡大機能、コメント機能など、紙にはない楽しみ方ができる点も人気を後押ししています。SNSと連動して「面白いシーンをシェアする」といった新しい読み方が生まれ、漫画の楽しみ方が一層多様化しています。

海外における人気の高まり

漫画は今や「MANGA」として世界的に通じる言葉となりました。英語やフランス語、中国語など多言語に翻訳され、海外の書店やオンラインプラットフォームでも広く販売されています。アニメ化された作品をきっかけに原作漫画を読む海外ファンも多く、グローバルなカルチャーの一部として定着しています。

特に、少年漫画や少女漫画は国を問わず人気が高く、友情・努力・勝利といった普遍的なテーマが多くの人の心に響いています。漫画イベントや同人誌即売会も海外で開催されるようになり、日本発の文化が国境を越えて人々をつなげているのです。

漫画とアニメの相互作用

漫画とアニメは切っても切れない関係にあります。人気漫画がアニメ化されることでファン層が拡大し、さらにアニメをきっかけに原作を読む人も増えます。逆に、アニメオリジナルの展開や新キャラクターが追加され、原作ファンの新しい楽しみ方を生み出すこともあります。

アニメ化は単なる販促にとどまらず、作品そのものを「文化的アイコン」として成長させる役割を果たしています。このような相互作用が、日本の漫画業界をさらに盛り上げているのです。

漫画と社会との関わり

漫画は単なる娯楽にとどまらず、社会や文化に大きな影響を与えています。現代では、教育やビジネス、さらには医療や福祉の分野にまで漫画が活用されるようになりました。

例えば、学校教育では歴史や科学を題材にした学習漫画が広く用いられています。難しい内容を漫画化することで、子どもたちが理解しやすくなり、学習意欲の向上にもつながっています。また、ビジネス書を漫画化した「漫画でわかる〇〇シリーズ」も人気を集めており、大人にとっても効率的な学びのツールとなっています。

医療の分野でも、病気や治療法を漫画で説明する冊子が登場しています。患者やその家族が直感的に理解できるよう工夫されており、専門的な内容をわかりやすく伝える手段として高く評価されています。漫画の力が、人々の生活をサポートする実用的なツールとして社会に浸透しているのです。

社会問題を描く漫画

近年の漫画は、エンタメ要素だけでなく社会問題を真正面から描く作品が増えてきました。ブラック企業や過労死、貧困や差別といった現代社会が抱える課題を題材にすることで、読者に問題意識を喚起する役割を果たしています。

こうした作品は「漫画だからこそ伝わる」リアリティと感情の動きを伴って読者に響きます。活字だけでは難しく感じるテーマも、キャラクターを通じて体験することで共感や理解が深まります。漫画は娯楽でありながらも社会に対する問題提起の場としても重要な役割を担っているのです。

地域活性化や観光との連携

漫画の舞台となった地域を訪れる「聖地巡礼」は、観光産業にとって大きな力になっています。実際に作品の舞台を訪れることで、ファンは物語の世界を現実に体験でき、地域には観光収入がもたらされます。これにより、地域と漫画文化が共存・共栄する新しい形が生まれています。

自治体が積極的に漫画とのコラボレーションを行い、町おこしに取り組む例も増えています。漫画キャラクターを活用した観光ポスターやイベントは、人々を引き寄せ、地域への関心を高めるきっかけになっています。

未来の漫画の可能性

テクノロジーの進化は漫画の形をも大きく変えつつあります。電子書籍の普及はすでに一般的になっていますが、今後はさらに新しい体験型の漫画が広がっていくでしょう。

AIと漫画制作

近年、AI技術がクリエイティブ分野に進出しており、漫画制作にも活用されています。キャラクターデザインや背景作成の補助、ストーリー構築のアイデア提案など、AIは漫画家をサポートするパートナーとして存在感を増しています。これにより、従来では時間や労力がかかっていた作業が効率化され、クリエイターはより創造的な部分に集中できるようになります。

また、AIによる個別最適化された漫画の提供も期待されています。読者の好みや感情に合わせてストーリーが分岐する「パーソナライズド漫画」が実現すれば、より深い没入感を味わえるでしょう。

インタラクティブ漫画の可能性

従来の紙や電子媒体を超え、読者が物語に参加できる「インタラクティブ漫画」も注目を集めています。選択肢を選んでストーリーが変わる仕組みや、VR(仮想現実)技術を活用して漫画の世界に入り込む体験など、これまでの枠を超えた新しい表現が次々と試みられています。

このような進化は、漫画がただ読むものから「体験するもの」へと変化していく未来を予感させます。